ストーリーテリングとは

ストーリーテリングとは、子どもと本をつなぐ活動のひとつであり、語り手がお語を覚え、本を見ないで自分の言葉で語る活動のことです。

そのため、同じ物語であっても語り手によって違った味わいを持たせることができます。また、聞き手の反応を見ながら語り口を変えていくことも可能です。

聞き手にとっては、絵本の絵の固定されたイメージに縛られずに自由に想像を膨らませ物語に入り込むことができるとともに、人間の声の温もりと自分のために物語が語られているという愛情を感じることができます。

さらに、本を介さない分語り手と聞き手が直接的につながることができ、場の一体感が生まれやすいという特徴もあります。

ストーリーテリングを行うに当たっては、次のことに留意する必要があります。

1 お語の選び方

基本的には、語り手が既に親しんでおり個人的に好きな話を選ぶことが、効率的かつ効果的なストーリーテリングにつながります。

例えば昔話は、もともと口承されてきた歴史があり、語るにふさわしい形式を持った文学といえます。

子どもを引き付ける力も強く、語り手も幼い頃から親しんでいるものが多いため、覚えやすく語りやすいです。

テキストとしては、できるだけ原作に忠実なものを選択することが望ましいです。

また、テーマや時系列が明確で、分かりやすいお話を選ぶことが重要です。

聞き手は、耳から入る情報だけを頼りに内容や展開を理解していきます。

そのため、テーマが複数含まれていたり場面転換が多かったりする話だと、語り手のペースを追いかけていくだけで精一杯となり、想像力を膨らませて物語の世界を楽しむことができなくなってしまいます。

2 お話の覚え方

お話を覚えるには、テキストを何度も声に出して読んでみて、全体の流れと雰囲気を把握することが重要です。

お話の各場面を確認しながらその場面にあったフレーズを当てはめ、自分の言葉にしていくことが求められます。

読む際に口だけではなく、体を使った表現も心がけることでストーリーが自然と自分の中に入っていくでしょう。

各場面だけでなく、お話全体がスムーズな流れとなるよう、最初から最後まで繰り返し練習することが大切です。

3 実践

語り手は落ち着きを払い、お話が聞き手にしっかりと伝わるようにゆっくり丁寧に語ることが求められます。

自分が面白いと思った気持ちを言葉に乗せて自信を持って語ることで、声がしっかり出て、子どもの反応を見る余裕も生まれます。

聞き手の反応をよく見つつ、それに応じながらテンポや間をコントロールして語りを進めていくことが重要です。

本を持たないためどうしても語り手自身が目立ちがちですが、語り手は必要以上に前に出ず、物語をしっかりと伝えることに重点を置くことが、聞き手の想像力を高める効果的な方法です。

ストーリーテリングと読み聞かせ

ストーリーテリングと読み聞かせには、次のような共通点と異なる点があります。

まず共通点として、子どもたちに読書に興味を持たせることが目的であることが挙げられます。

また、どちらも耳からの読書であり、文字が読めない子どもでも参加できること、一緒に聴いている子どもたちの間に連帯感が生まれる点も共通しています。

さらに、どちらも高い専門性が求められる活動であること、学校など他の機関・施設と連携して図書館外でも活動可能なこと、準備段階で繰り返し練習することが重要なこと、読む・語る際のテンポや間の取り方がポイントとなることも共通点として認められます。

次に異なる点を述べます。

読む行為である「読み聞かせ」は、本を書いてある通りに読んで聞かせるため、書き言葉として文法上の制約を受けます。

その分、繰り返しのリズムなど、本が本来持っている特性をそのまま伝えることができます。

また、絵本の場合絵を見せながら読むことで、幼い子どもでも絵を見てイメージが膨らませやすいという利点があります。

そのため、物語を選ぶ際は内容だけでなく、絵の見やすさや絵と文の一致具合等、本自体の特徴も考慮する必要があります。

一方、「語る」行為であるストーリーテリングは、語り手が物語を自分の言葉に直して語るため文法上の制約はなく、同じ物語でも語り手によって違った味わいを持たせることができます。

また、聞き手の反応を見ながら語り口を変えることが可能です。

さらに、本を介さない分子どもたちと直接的なつながりを持つことができ、より場の一体感を形成しやすい活動です。

本を持たないためどうしても語り手自身が目立ちがちだが、語り手は必要以上に自分を前面に出さず物語をしっかりと伝えることに重点を置くことが、聞き手の想像力をより高めるために重要です。

まとめ

ストーリーテリングについてまとめてみました。

読み聞かせとの違いは、先に読み聞かせの特徴についてまとめていれば理解しやすいと思います。

ストーリーテリングと読み聞かせ、どちらの活動がより優れているかということではなく、本を使うこと、使わないことでそれぞれどういう良さがあるか考えるといいかもしれません😊

実際にストーリーテリングをやる際のお話は、こういった本も参考にするといいと思います↓

ちなみに、恥ずかしながら僕は「ストーリーテリング」という言葉を児童サービス論の学習で初めて知りました😅

要は神田伯山さんなどが行う“講談”のイメージですかね?テレビでしか観たことないですが、すごいテクニックですよね。

図書館にいながら本を使わない技術まで求められるなんて、司書の仕事ってホント幅広いですね💧

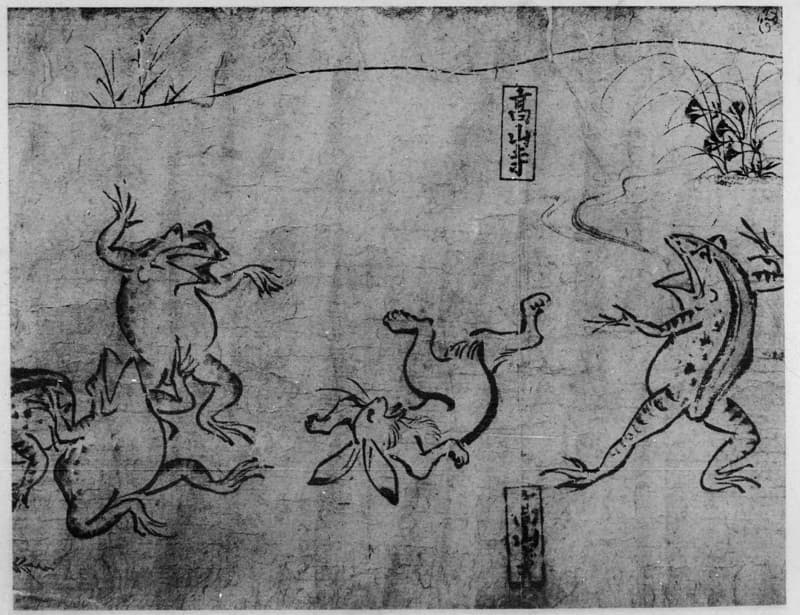

僕には先祖から伝わるこの時の敗因くらいしか語れません。

…ある意味ワクワク感は神田伯山を超える

コメント