絵本には様々な種類があり、その分け方は形態的な種類と内容的な種類に区分されます。

形態的な種類とは絵本を形や素材、大きさ、しかけの有無等で分類するものであり、内容的な種類とは絵本を内容によって分類するものです。

ここでは内容的な種類について詳細を述べ、種類ごとに具体例を紹介します。

内容的な種類は、主に以下の4つに分類されます。

1 創作絵本

作家が考えて創作した絵本のことです。

子どもの日常生活やその延長線上にありそうな風景が描写されているだけでなく、子どもの願望をかなえさせてくれるファンタジー要素も兼ね備えているものが多いです。

個性的で魅力あふれた主人公に子どもが憧れを抱き、高い人気を背景にシリーズ化されているものも少なくないです。

創作絵本の例としては、「ぐりとぐら」(なかがわりえこ文、おおむらゆりこ絵、福音館書店)シリーズが挙げられます。

料理をすることと食べることが好きな双子の野ねずみぐりとぐらが活躍する不朽の名作です。

2 昔話・民話

創作絵本のように作家が考えて作るものではなく、古来の伝承童話を取材しまとめたものです。昔あった話を聞き取り、まとめることを「再話」といいます。

単純素朴であり、ことばのリズム性や語り口にすぐれ、児童文学として重要な位置を占めています。

昔話や民話の絵本には、これまで読み継がれてきた素晴らしい本が世界中にたくさんあることから、日本と海外に分けて昔話・民話の絵本を別々に排架しておくと選びやすいでしょう。

昔話・民話の例として、「おいもころころ」(いもとようこ文・絵、金の星社、2018)を紹介します。

この本は、昔話を題材として書かれた大変愉快なお話である。和尚さんに真似をするように指示され、素直にありとあらゆることを真似してしまう小僧さんたちの姿に、思わず笑ってしまいます。

文は「ころころころ」などリズミカルな言葉の繰り返しが心地よく、絵も登場人物の表情が活き活きと描かれ親しみやすい作品です。

3 詩・ことばあそび絵本

詩やことばあそび絵本は、児童がことばのおもしろさや美しい文に触れ、ことばそのものへの関心を育むうえで意義があります。

見る絵本であるとともに、声に出して読む絵本でもあります。

日本では詩やことばあそびに触れる機会が少ないと言われているため、図書館においてこの分野の絵本を積極的に収集し、提供していくことが求められます。

詩・ことばあそび絵本の例として、「ことばあそびうた」(作・谷川俊太郎。絵・瀬川康男、福音館書店。1973)を紹介します。

この本は、出版から50年近く読み継がれている日本を代表することばあそび絵本です。

ひらがなで綴られた全15篇の詩はどれも韻を踏んでいてリズム感があり、音読するととても心地よくなります。

何度も繰り返し声に出して読みたくなる傑作です。

4 知識の絵本

上記1から3までに入らないすべての絵本のことです。

写真と文章で綴られた写真絵本や、自然科学の領域に含まれる科学絵本がその代表的なものです。

児童がいろいろなものを体験したり知ったりするうえで貴重な資料です。読み聞かせをするには難しい面があるため、工夫が必要です。

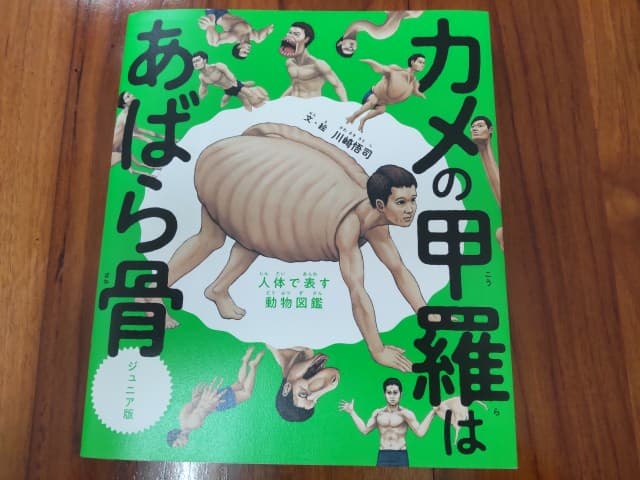

知識の絵本の例として、「カメの甲羅はあばら骨 ジュニア版 人体で表す動物図鑑」(川崎悟司著、SBクリエイティブ、2021)を紹介します。

この本は、動物の骨格を人間の体に当てはめたらどうなるか、動物ごとにシュールなイラストで表現した図鑑です。

独自なタッチの絵が面白いだけでなく、動物の特徴や体のしくみが丁寧に解説されており、楽しみながら学習することができる絵本です。

まとめ

上で書いたように、絵本の種類は形態的な種類と内容的な種類に分けられます。

ここでは内容的な種類のみ具体例を挙げましたが、形態的な種類についても具体例を知っておくといいと思います。

あと、具体例は「読み聞かせに向く絵本」でも紹介した本を再掲しています。(昔話「おいもころころ」です。)

そちらもぜひ目を通してみてください(^^)

「ウサギ人間」も載ってるね!

…しゃべれる僕って実はウサギ人間!?

コメント